Cómo analizar y optimizar la funcionalidad de proyectos arquitectónicos exitosos

- Manuel Elihú Díaz

- 2 abr 2025

- 27 Min. de lectura

La funcionalidad en arquitectura es un pilar fundamental para el éxito de cualquier proyecto, ya sea una residencia familiar o un conjunto de locales comerciales. Para propietarios de terrenos que desean construir vivienda o locales, entender cómo analizar y optimizar la funcionalidad de sus proyectos les permite tomar decisiones informadas desde la etapa conceptual. En la actualidad, existe un gran interés por proyectos habitacionales y desarrollos comerciales, e incluso combinaciones de ambos; las tendencias de búsqueda muestran que la vivienda es una prioridad constante, aunque los usos mixtos (combinar comercio y vivienda) también ganan terreno. En este contexto, un diseño funcional no solo mejora la calidad de vida de los usuarios finales, sino que también aumenta la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

El arquitecto Manuel Elihú Díaz, con amplia experiencia profesional, ha enfatizado la importancia de la funcionalidad en el diseño. A lo largo de esta entrada exploraremos, con un lenguaje profesional pero accesible, conceptos teóricos sobre análisis funcional, métodos técnico-prácticos para optimizar un proyecto (desde diagramas y flujos de recorrido hasta eficiencia energética y orientación solar), y presentaremos casos de estudio de proyectos exitosos: la Hacienda Santa Catarina (vivienda residencial) y un conjunto de locales comerciales en Ecatepec. Asimismo, abordaremos cómo la aplicación de metodologías como GTD (Getting Things Done) al proceso de diseño arquitectónico asegura una ejecución ordenada y funcional, y reflexionaremos sobre la integración de nuevas tecnologías (como BIM y la inteligencia artificial) en la arquitectura contemporánea. Al final, resumiremos las lecciones aprendidas y qué debe exigir un cliente para garantizar la funcionalidad de su proyecto arquitectónico.

Cómo analizar y optimizar la funcionalidad de proyectos arquitectónicos exitosos.

Un proyecto arquitectónico funcional es aquel en el que cada espacio cumple su propósito de manera eficiente y las relaciones entre las áreas han sido cuidadosamente planificadas. Analizar la funcionalidad implica estudiar las necesidades del usuario, las actividades que se realizarán en cada ambiente y cómo estos espacios se conectarán entre sí. Optimizarla supone ajustar el diseño para que dichos espacios trabajen en armonía, maximizando la comodidad, la seguridad y la productividad de sus ocupantes. En la práctica profesional, esto se logra mediante herramientas de planificación previas a los planos formales, como diagramas de funcionamiento, estudios de flujos de recorrido y la elaboración de un programa arquitectónico completo.

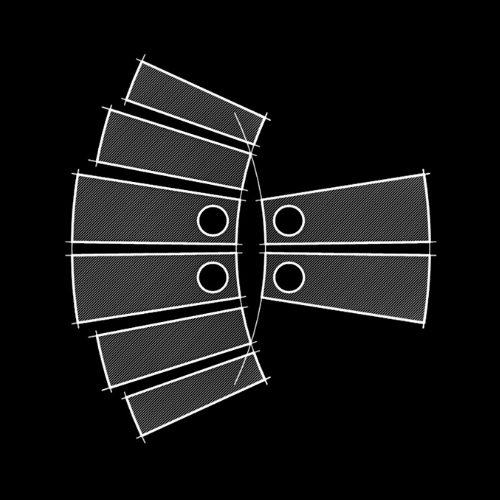

Un diagrama de funcionamiento es una representación gráfica que muestra las interacciones y conexiones entre los distintos ambientes de un proyecto. A diferencia de un plano arquitectónico convencional, el diagrama de funcionamiento se enfoca en las funciones y relaciones espaciales, organizando el flujo de movimientos y actividades dentro del inmueble. El objetivo principal de esta herramienta es asegurar que cada espacio cumpla su función de manera óptima, facilitando la circulación interna, mejorando la usabilidad y garantizando coherencia en el conjunto. En otras palabras, antes de trazar muros definitivos, el arquitecto esboza burbujas o esquemas que relacionan, por ejemplo, el área social con la cocina, los dormitorios con los baños, las circulaciones verticales (escaleras, elevadores) con los accesos, etc., visualizando qué tan cerca o lejos debe estar cada espacio de los demás según su uso.

La arquitectura es, ante todo, un servicio a las personas: un espacio bien diseñado mejora vidas, productividad, salud y comunidad.

Adicionalmente, los flujos de recorrido complementan el análisis funcional mostrando las trayectorias que seguirán los usuarios en el día a día: cómo entra una persona desde la calle y llega a la sala, o cómo un cliente se desplaza por los pasillos de una tienda. Un diseño funcional busca minimizar recorridos innecesarios y evitar conflictos, por ejemplo separando claramente las circulaciones públicas de las privadas. Para lograrlo, se delinean rutas óptimas que luego informan la posición de puertas, pasillos y conexiones entre estancias.

Por su parte, el programa arquitectónico es el documento o lista resultante de compilar todas las necesidades espaciales del proyecto. Constituye la primera etapa formal del diseño arquitectónico y se construye a partir de un análisis detallado del cliente, el contexto y los objetivos del proyecto. En un programa se enumeran y describen todos los espacios requeridos (ej. recámaras, baños, cocinas, locales, estacionamientos), sus dimensiones aproximadas y sus interrelaciones jerárquicas. Básicamente, el programa arquitectónico es un estudio de las necesidades espaciales y la vinculación y jerarquización de espacios, resultado de sesiones de diseño y conversación con el cliente. Este proceso participativo obliga al arquitecto a “ponerse en los zapatos” de quienes habitarán o usarán el proyecto, pensando en la función de cada espacio, su orientación, dimensiones adecuadas según la antropometría, y hasta posibles consideraciones de diseño interior. Por ejemplo, en vivienda se define cuántas habitaciones se necesitan, de qué tamaño y con qué muebles; en un proyecto comercial se determina el área de venta, bodegas, sanitarios, etc., todo ello con fundamento en requerimientos reales. Un programa bien elaborado se convierte en la guía sobre la cual se elaborarán los planos arquitectónicos: si algo no está en el programa, no estará en el proyecto final.

Con estas metodologías –diagramas de funcionamiento, flujos de recorrido y programa arquitectónico–, el arquitecto puede analizar rigurosamente la funcionalidad antes de siquiera dibujar un plano definitivo. Este análisis temprano permite detectar omisiones o mejoras: tal vez sobra un espacio poco usado que podría eliminarse para ahorrar costos, o quizá falte considerar un clóset de limpieza cercano a la cocina. La fase siguiente será optimizar esa funcionalidad, ajustando el diseño para perfeccionar dichas relaciones y cumplir eficientemente todos los requerimientos. A continuación, veremos cómo se lleva a la práctica esta optimización mediante criterios técnicos (por ejemplo, la orientación solar, la eficiencia energética y la flexibilidad de los espacios), así como algunos estándares internacionales y académicos que respaldan estas estrategias de diseño.

Diseño funcional y técnicas de optimización: diagramas, orientación solar y eficiencia energética.

Optimizar la funcionalidad de un proyecto implica refinar el diseño arquitectónico usando criterios técnicos y buenas prácticas que han sido ampliamente estudiados en la disciplina. Una vez definidos los espacios y sus conexiones básicas mediante el programa y diagramas, el arquitecto debe tomar en cuenta factores como la orientación solar, la ventilación natural, la iluminación de cada ambiente, la eficiencia energética, la integración con su entorno inmediato, la accesibilidad universal y la previsión de futuras adaptaciones. Estas variables aseguran que el funcionamiento del edificio no solo sea adecuado en planos, sino también en la realidad construida, con el paso del tiempo y bajo condiciones diversas.

La orientación solar es un factor crucial en la funcionalidad ambiental de un proyecto. Un diseño funcional no se limita a la distribución interna, sino que considera cómo incide el sol en cada fachada a lo largo del día y las estaciones. Una correcta orientación de los espacios puede maximizar la entrada de luz natural –reduciendo la necesidad de iluminación eléctrica– y regular la ganancia de calor, mejorando el confort térmico interior. Por ejemplo, ubicar salas y comedores hacia el sur o sureste aprovechará el sol de la mañana en climas fríos, calentando pasivamente el interior, mientras que en climas cálidos conviene orientar grandes ventanas al norte o proveerles de protecciones (aleros, persianas) para evitar sobrecalentamiento. Estudios de arquitectura bioclimática han demostrado que maximizar la luz natural no solo ahorra energía, sino que crea entornos más saludables y productivos . Asimismo, en invierno el asoleamiento adecuado puede elevar la temperatura interior de forma natural, y en verano una orientación bien pensada, junto con elementos de sombra y ventilación cruzada, puede mantener frescos los espacios. La funcionalidad de un proyecto exitoso abarca estas dimensiones: un edificio que es luminoso y confortable sin gastar de más en climatización está cumpliendo funcionalmente con el bienestar de sus ocupantes.

Otro aspecto técnico es la eficiencia energética y la sostenibilidad. Optimizar un diseño funcionalmente incluye seleccionar materiales y sistemas constructivos que regulen la temperatura (muros térmicos, dobles vidrios, aislamientos), emplear estrategias de diseño pasivo (como la masa térmica para almacenar calor, o la ventilación natural nocturna para enfriar) y prever la incorporación de tecnologías verdes como paneles solares o captación de agua pluvial. La arquitectura sustentable va de la mano de la funcionalidad: un edificio bien aislado y ventilado funciona mejor porque requiere menos apoyo de sistemas mecánicos, reduciendo costos operativos. Por ejemplo, ubicar patios o jardines interiores no solo aporta un espacio estético, sino que mejora la circulación de aire y provee luz natural a estancias adyacentes, incrementando la habitabilidad del conjunto. De igual forma, orientación solar adecuada + eficiencia energética se traducen en ambientes interiores cómodos y en consumo reducido de electricidad y gas, beneficiando al usuario y al medio ambiente. Esto responde a estándares internacionales y a guías académicas de diseño bioclimático que recomiendan, entre otros, aprovechar la trayectoria solar, usar vegetación para sombrear, y considerar la climatología local desde la fase conceptual.

La accesibilidad universal es otro criterio de optimización funcional: asegurarse de que el proyecto sirva adecuadamente a personas de todas las edades y capacidades físicas. Esto implica, por ejemplo, incorporar rampas o ascensores en vez de solo escaleras, prever puertas lo suficientemente anchas para sillas de ruedas, baños con barras de apoyo, y una señalética clara. Un espacio verdaderamente funcional es aquel que todos sus usuarios pueden disfrutar sin barreras. Las normas internacionales (y el reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, por ejemplo) incluyen lineamientos de diseño incluyente que, al seguirse, añaden valor funcional al proyecto. Un caso práctico: diseñar un local comercial en planta baja con acceso a nivel de banqueta (sin escalones) no solo cumple con accesibilidad; también mejora la experiencia de todos los clientes al facilitar la entrada, y eso se traduce en mayor afluencia y ventas.

En cuanto a la flexibilidad y adaptabilidad, un proyecto optimizado está pensado para responder a cambios en el futuro. Las necesidades de los usuarios pueden evolucionar: una familia crece, un local comercial cambia de giro, o un espacio residencial podría convertirse luego en oficina. Ante esto, los arquitectos adoptan estrategias de diseño modular o espacios polivalentes. Por ejemplo, usar una modulación estructural regular (columnas equidistantes, luces constantes) permite que tabiques interiores se puedan reubicar con facilidad si se requiere otra configuración más adelante. El diseño modular empleado por el Arq. Manuel Elihú en muchos de sus proyectos (basado en una retícula de 1.20 x 1.20 m) ejemplifica este punto: dicha modulación no solo proporcionó orden y proporción antropométrica a los espacios, sino que facilita ampliaciones o modificaciones futuras sin romper la armonía del conjunto. Esta previsión es muy apreciada en el ámbito académico y profesional, pues dota al proyecto de resiliencia ante las transformaciones sociales o familiares.

Un arquitecto comprometido incluirá en sus entregables al cliente explicaciones de cómo el proyecto podría adaptarse en el futuro...

Analizar y optimizar la funcionalidad requiere un equilibrio entre arte y técnica: por un lado, entender profundamente las actividades humanas que tendrán lugar (lo teórico y programático) y por otro, aplicar conocimientos científicos y soluciones ingenieriles (lo técnico) para que el edificio desempeñe esas actividades de manera sobresaliente. A continuación, bajaremos estos conceptos a la realidad mediante dos casos de estudio concretos desarrollados por el Arq. Manuel Elihú Díaz, donde se podrá apreciar cómo los principios mencionados se materializan en proyectos exitosos de vivienda y comercio, respectivamente.

Estudio de caso 1: Hacienda Santa Catarina. Funcionalidad residencial en entorno natural.

El proyecto Hacienda Santa Catarina es un desarrollo inmobiliario residencial de alto nivel, ubicado en la localidad de Cuevas, Guanajuato. Concebido en 2018, colinda con el histórico Hotel Hacienda Marqués, y se encuentra inmerso en un entorno boscoso privilegiado. Este caso ejemplifica cómo un análisis funcional riguroso y un enfoque de diseño sensible al contexto lograron un proyecto exitoso tanto espacial como comercialmente. En un terreno amplio dentro de un fraccionamiento campestre privado, los propietarios —una familia extensa— tenían el objetivo de construir dos residencias independientes pero complementarias: una vivienda de un nivel destinada a un adulto mayor (en un lote) y otra vivienda familiar de dos niveles (en el lote contiguo). El desafío fue optimizar la funcionalidad de cada casa según su uso específico, promoviendo la convivencia intergeneracional sin sacrificar la privacidad de cada núcleo.

Para abordar este reto, Manuel Elihú desarrolló un concepto central: un huerto orgánico compartido como corazón verde del conjunto. Este huerto, situado entre ambas casas, funciona como espacio de encuentro y esparcimiento común, conectando visual y físicamente las residencias. Desde una perspectiva funcional, el huerto actúa como “sala de estar” exterior comunitaria: abuelos, padres y nietos pueden coincidir allí en actividades cotidianas (cultivar plantas, pasear, jugar) manteniendo cada familia su independencia en su hogar. El diagrama de funcionamiento inicial destacó este núcleo verde, asegurando que ambos diseños de casa tuvieran acceso directo al huerto y vistas hacia él, fomentando interacción espontánea. Al mismo tiempo, se planificaron recorridos independientes: cada casa tiene su entrada, cochera y circulaciones privadas no interferidas. La funcionalidad aquí reside en equilibrar comunidad y privacidad: un acierto del proyecto fue situar el estudio y sala de escritura del abuelo con vista al huerto, de modo que él puede recibir a sus nietos en ese espacio común fácilmente; y en la casa grande, la terraza principal también se abre hacia el huerto, invitando a reunirse al aire libre.

Otro elemento funcional notable es la disposición de espacios especiales para cada necesidad particular. En la residencia del adulto mayor, todo está en planta baja para eliminar barreras de movilidad; además se incorporó un estudio dentro de la recámara principal, concebido como un retiro tranquilo para escribir y reflexionar, adaptado a su rutina diaria. En la residencia familiar de dos pisos, se incluyeron un home office y un gimnasio en módulos separados pero integrados al diseño general. Estas áreas, aunque independientes de la zona habitacional principal, se conectan mediante terrazas y pérgolas, lo que les otorga un carácter distintivo y a la vez accesible. Funcionalmente, esto permite que los miembros jóvenes de la familia realicen ejercicio o trabajos profesionales en casa sin perturbar las actividades del resto (por ejemplo, sin ruido hacia las recámaras), logrando una convivencia armoniosa de usos distintos.

El proyecto aprovecha la orientación natural y el paisaje como parte de su funcionalidad. Al estar en un bosque, se tomaron decisiones como orientar grandes ventanales y terrazas hacia las mejores vistas de la arboleda, e instalar techos inclinados con pérgolas que protegen del sol directo, pero filtran luz natural abundante al interior. Así, durante el día prácticamente no se requiere iluminación artificial. Las terrazas techadas funcionan como extensión de las salas, permitiendo usar esos espacios exteriores gran parte del año, lo cual en términos de funcionamiento amplía efectivamente el área útil de convivencia. También se usaron materiales regionales (piedra, acabados de madera) para integrar visualmente las casas con el entorno y proporcionar inercia térmica, manteniendo interiores frescos en verano y cálidos en invierno de manera natural.

Cabe destacar la elección de una modulación estructural de 1.20 x 1.20 m para el trazo de ambas viviendas. Esto, lejos de ser un dato técnico menor, influyó enormemente en la funcionalidad: al modular cada espacio según un ritmo constante, se obtuvieron estancias proporcionadas y amplias, eliminando rincones inútiles. Por ejemplo, los dormitorios y salas se dimensionaron en múltiplos de 1.20 m, lo que facilitó el acomodo de mobiliario estándar sin desperdiciar metros cuadrados. Además, esta modulación permitió un despiece de materiales eficiente (evitando cortes o desperdicios en recubrimientos y estructuras) y dio orden al proceso constructivo. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones enseñan la importancia de la modulación en sus programas de arquitectura, precisamente porque maximiza la funcionalidad espacial y económica de un proyecto – y Hacienda Santa Catarina es un vivo ejemplo de ello.

En términos de contenidos entregables al cliente, este proyecto contó con una documentación excepcionalmente completa que garantiza su funcionalidad. Se elaboraron todos los planos arquitectónicos (plantas, cortes, fachadas) detallando cada espacio y su equipamiento propuesto; además se incluyó un diagrama de funcionamiento que explicaba las relaciones entre áreas (justificando decisiones de diseño en base a las necesidades familiares). El cliente también recibió un cuadro de áreas y programa arquitectónico indicando la superficie de cada ambiente y su uso, lo cual dio transparencia al proceso de diseño. Adicionalmente, se presentaron renders fotorrealistas y recorridos virtuales en 3D, mediante los cuales los propietarios pudieron “vivir” el espacio antes de construirlo y verificar que la distribución fuera acorde a sus expectativas funcionales. Por ejemplo, al navegar virtualmente la casa, notaron la cómoda cercanía entre cocina, comedor y terraza, confirmando que el flujo para reuniones sociales sería óptimo. Esta retroalimentación temprana permitió afinar detalles –como ampliar un tramo de pasillo para facilitar el paso de una silla de ruedas– antes de cerrar el anteproyecto.

La Hacienda Santa Catarina ilustra cómo la experiencia profesional de Manuel Elihú Díaz integra creatividad y técnica al servicio de la funcionalidad: se innovó con un huerto comunitario y espacios a la medida de cada usuario, mientras se aplicaron principios académicos (modulación, accesibilidad, diseño bioclimático) para asegurar un desempeño impecable. El resultado final fue un conjunto residencial de lujo que no solo luce espectacular en su estética campestre moderna, sino que funciona en el día a día de sus habitantes de forma fluida, cómoda y adaptable. Este proyecto se ha convertido incluso en material de referencia docente para el arquitecto, quien lo emplea como caso de estudio en cursos, demostrando a estudiantes cómo un diseño residencial puede anticipar cambios futuros y crear experiencias de vida evolutivas. La confianza depositada por los clientes y la relación cercana que se forjó a lo largo del proceso se reflejaron en el producto final, haciendo de Hacienda Santa Catarina un ejemplo paradigmático de proyecto arquitectónico exitoso en funcionalidad y ejecución.

Estudio de caso 2: Locales comerciales en Ecatepec. Uso mixto y metodología Full Kit.

En contraste con la escala y entorno del caso anterior, examinemos un proyecto de menor tamaño pero gran ingenio funcional: un conjunto de locales comerciales con departamento habitacional en Ecatepec, Estado de México. Este proyecto, ubicado en la colonia Jardines del Tepeyac, consistió en desarrollar dos locales comerciales en la planta baja y un departamento en la planta alta, sobre un terreno de esquina relativamente pequeño. El cliente —propietario del predio— buscaba maximizar la rentabilidad del suelo combinando renta comercial con vivienda, satisfaciendo a su vez necesidades de la comunidad local (tiendas de barrio) y su propia vivienda o una renta residencial adicional. Realizado en 2021, este caso demuestra cómo la funcionalidad y la buena planificación pueden hacer extraordinario lo ordinario, transformando un lote modesto en un proyecto exitoso para su usuario y su entorno.

Desde el análisis inicial, Manuel Elihú identificó el potencial estratégico de la ubicación: al ser esquina sobre una vía principal, los locales comerciales tendrían excelente visibilidad y accesos por ambas calles. Para optimizar esto, el diseño dispuso dos locales de ~23 m² cada uno, con frentes amplios hacia las aceras y entradas independientes. Cada local cuenta con su área de ventas y un baño propio, ventilado hacia un pequeño patio de servicio interior para cumplir normativas sin restar espacio útil frontal. Esta independencia funcional (locales separados con sus servicios) permite alquilarlos a negocios distintos sin interferencias entre sí. Además, se consideró la posible variedad de giros comerciales: la altura interior y acometidas de instalaciones fueron pensadas para admitir desde una tiendita de abarrotes, una farmacia, hasta una cafetería o local de comida preparada. La flexibilidad en este aspecto hace el proyecto más rentable, pues no está limitado a un solo tipo de negocio. Funcionalidad comercial significa aquí que los locales atienden necesidades reales del entorno: su tamaño y proporciones fueron calibrados para pequeños emprendimientos de la colonia, facilitando que rápidamente fueran ocupados tras su construcción.

En la planta superior, se diseñó un departamento compacto de ~49 m². A pesar de su tamaño reducido, la distribución se optimizó para lograr un hogar completo: una recámara cómoda, un baño, un área de lavado y un espacio abierto tipo estudio que integra cocina, sala y comedor. Se puso especial atención en la sensación de amplitud y confort del departamento: por ejemplo, la cocina se dispuso en concepto abierto hacia la estancia, evitando muros divisorios que pudieran encerrar el espacio. Asimismo, se proyectaron ventanales amplios y jardineras integradas en la fachada del departamento, especialmente en la esquina, creando un efecto de balcón verde. Estas jardineras no solo mejoran la estética, sino que sirven funcionalmente para dar privacidad (actúan como barrera visual natural), favorecer la ventilación cruzada y filtrar la luz solar directa, manteniendo el interior iluminado pero fresco. El resultado es un departamento que, a pesar de estar sobre locales comerciales en una zona popular, se siente luminoso, acogedor y rodeado de vegetación, elevando la calidad de vida de sus habitantes. Este es un claro ejemplo de cómo la funcionalidad bien resuelta agrega valor: un inquilino potencial valorará más este departamento por sus cualidades de habitabilidad (luz, aire, vista) en comparación con una vivienda típica encerrada entre medianeras.

En la ejecución de este proyecto, el arquitecto aplicó su metodología “Full Kit”, un proceso integral de desarrollo de proyecto que él mismo ha perfeccionado. ¿Qué implica el Full Kit? Básicamente, es una lista exhaustiva de entregables y acciones en cada fase: inicia con la cotización detallada y recopilación de documentos del predio, sigue con un levantamiento topográfico y normativo (verificando usos de suelo permitidos, restricciones municipales), luego la programación arquitectónica y anteproyecto en BIM, continua con el dibujo de todos los planos arquitectónicos y de instalaciones necesarios, la elaboración de visualizaciones 3D inmersivas, y concluye con el acompañamiento en trámites y obra. En el caso de Jardines del Tepeyac, este método aseguró que nada quedara al azar. Por ejemplo, en la etapa de investigación previa, se confirmó que la zonificación local permitía el uso mixto vivienda-comercio en ese predio y no imponía límites de densidad restrictivos. Con esa certeza, se procedió a la planeación del proyecto: se elaboró un cuadro de superficies para balancear área rentable vs área habitacional, y se trazaron bocetos de zonificación que ubicaban correctamente los locales hacia la vía principal y el acceso a la vivienda por la calle lateral más tranquila.

Durante el anteproyecto en plataforma BIM, se modelaron volumétricamente los locales y el departamento para verificar compatibilidad estructural y de instalaciones. Permitió decidir la posición óptima de la escalera al departamento sin quitar espacio valioso a los locales, así como resolver la ruta de tuberías (hidráulicas, sanitarias, eléctricas) de manera compacta en un solo núcleo vertical, facilitando la construcción y mantenimiento. Una vez definido el diseño, se produjo el conjunto completo de planos ejecutivos: plantas arquitectónicas acotadas, cortes seccionales mostrando la relación entre locales y la vivienda, fachadas detalladas, planos estructurales (cimientos, losa entre niveles, refuerzos necesarios tras abrir vanos en muros existentes si aplicaba) y planos de instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas, gas). Esta documentación robusta garantiza la funcionalidad porque especifica con claridad cómo construir cada elemento para que el proyecto funcione tal y como fue diseñado. De hecho, entregar planos ejecutivos completos dio mucha tranquilidad al cliente, ya que pudo costear y ejecutar la obra sin improvisaciones, evitando sobrecostos o errores que a veces ocurren en proyectos mal documentados.

El resultado en obra reflejó fielmente el diseño funcional previsto. Visto desde la calle, el edificio presenta una fachada de esquina moderna y sencilla, donde las puertas de vidrio de los locales invitan al peatón, y arriba el balcón con jardineras le da identidad residencial al conjunto. Los locales, ya en funcionamiento, operan sin entorpecerse: cada uno tiene su cortina independiente y servicios funcionando correctamente gracias a las previsiones de ventilación y ductería. El residente del departamento disfruta de un acceso seguro separado (una escalera con puerta desde la calle lateral) y de espacios interiores que, según sus comentarios, “se sienten más grandes de lo que son” debido al diseño abierto y la iluminación natural. Además, la integración de pequeños detalles funcionales, como un área de lavado oculta o nichos para almacenamiento, contribuye a la comodidad diaria.

Desde el punto de vista urbano y comunitario, este proyecto tuvo un impacto positivo gracias a su funcionalidad: enriqueció la oferta de servicios locales al añadir comercios de proximidad (beneficiando a los vecinos que ahora tienen tiendas a walking distance), y al mismo tiempo ofreció vivienda digna en una zona de alta demanda, todo en un predio que antes podía haber estado subutilizado. Es un claro ejemplo de arquitectura socialmente funcional, donde incluso con recursos limitados se puede lograr un diseño que mejore la calidad de vida y dinamice la economía barrial. No es de extrañar que los locales Jardines del Tepeyac se hayan ocupado rápidamente y que la experiencia haya reforzado en el arquitecto la convicción de que no importa el tamaño o presupuesto, la buena arquitectura siempre agrega valor.

Finalmente, es importante señalar cómo el sistema GTD (Getting Things Done) de organización de tareas aplicado por Manuel Elihú fue clave en la gestión de este proyecto. Cada paso del Full Kit mencionado fue administrado con GTD: se capturaron todos los pendientes (desde trámites municipales hasta elección de acabados), se procesaron y organizaron en categorías de acción (por ejemplo “Por hacer: modelar escenario 3D para cliente” o “Esperando: respuesta de perito en instalaciones”), se revisaron periódicamente en reuniones de avance, y se fueron ejecutando en orden de prioridad. Gracias a este nivel de organización, el proyecto avanzó sin estancarse en ninguna etapa crítica. Para el cliente esto se tradujo en que el calendario de diseño y construcción se cumplió de manera ordenada; para el arquitecto, en que pudo atender cada detalle –por pequeño que fuera– en el momento correcto, asegurando así la calidad funcional global. Una anécdota al respecto: se descubrió, durante la etapa de obra, una pequeña discrepancia en obra negra respecto al plano (una ventana desplazada algunos centímetros). Gracias a sus listas de verificación, el arquitecto inmediatamente detectó el problema durante una revisión y coordinó su corrección antes de que afectara la colocación de puertas interiores. Este nivel de control, proporcionado por GTD, demuestra cómo una metodología administrativa eficaz apoya directamente la funcionalidad y ejecución precisa de un proyecto arquitectónico.

En suma, el conjunto de locales comerciales con vivienda en Ecatepec nos enseña que incluso proyectos modestos pueden sobresalir cuando se aplica un diseño funcional inteligente, respaldado por una planificación integral y una ejecución disciplinada. La metodología de Manuel Elihú Díaz aseguró un proyecto bien pensado de principio a fin: desde la idea de combinar usos para rentabilizar el terreno, hasta la entrega de planos completos y el seguimiento a obra para garantizar que todo funcione como se planeó. Este caso de estudio complementa al anterior demostrando que la escala no es impedimento para la calidad: la buena arquitectura funcional aporta valor tanto en una residencia campestre de lujo como en un pequeño desarrollo urbano de comercio y vivienda.

Innovación tecnológica en pro de la funcionalidad: BIM, ArchiCAD 6.5 y sistema “Virtual Building”

Un aspecto diferenciador en la trayectoria del Arq. Manuel Elihú Díaz ha sido su adopción temprana de herramientas tecnológicas avanzadas para el diseño arquitectónico, en especial la metodología BIM (Building Information Modeling) al colaborar en Arquitectura en Equipo con el arquitecto Elmer Moreno. Pionero en el uso de ArchiCAD desde la versión 6.5 –conocida en su momento por implementar el concepto de Virtual Building–, Manuel Elihú lleva más de 25 años diseñando directamente en entorno tridimensional. Mientras muchos de sus contemporáneos a inicios de los 2000 aún trabajaban principalmente con planos 2D y elevaciones dibujadas por separado, él abrazó la filosofía BIM, que implica construir digitalmente el edificio antes de construirlo físicamente. ¿Cómo contribuye esto a la funcionalidad? Enormemente. Al modelar un proyecto en 3D desde las primeras etapas, se pueden visualizar y corregir conflictos de manera anticipada: verificar que las escaleras tengan el espacio adecuado, que la altura entre pisos permita pasar ductos de aire acondicionado, que una puerta no choque con un mueble al abrir, etc. ArchiCAD, en particular, le permitió integrar estructura, arquitectura e instalaciones en un solo modelo; así podía “caminar” virtualmente por el edificio igual que lo haría un usuario, detectando mejoras funcionales. Esta práctica, hoy estándar en la industria, fue un sello distintivo de su despacho años antes. Cada proyecto desarrollado con BIM generó una base de datos completa: no solo planos, sino listados de componentes, cuantificaciones y simulaciones.

Manuel cuenta que diseñar en 3D desde el origen le ha permitido perfeccionar los espacios con una proporción antropométrica adecuada y minimizar improvisaciones. Por ejemplo, en proyectos de vivienda, él ingresaba mobiliario virtual a las habitaciones durante el diseño para comprobar que la circulación alrededor de la cama o el comedor fuera holgada; si notaba aprietos, ajustaba los muros en el modelo antes de siquiera imprimir un plano. En proyectos comerciales, verificaba la visibilidad de anuncios y estanterías simulando la vista de un cliente en el modelo 3D. Esta atención al detalle se traduce en que la funcionalidad está “probada” digitalmente. Adicionalmente, al utilizar BIM, todos los planos se generan consistentes entre sí: una modificación en planta se refleja automáticamente en el corte y la vista 3D, reduciendo errores de coordinación. La plataforma también facilitó la comunicación con clientes y consultores: mediante renders y modelos virtuales, pudo explicar soluciones funcionales complejas de forma sencilla, logrando aprobación más rápida de propuestas.

Un ejemplo concreto de la ventaja tecnológica fue en el proyecto Hacienda Santa Catarina mencionado: al tener el modelo virtual, Manuel pudo presentar a los clientes recorridos inmersivos con gafas VR (realidad virtual) en los que experimentaron cómo sería vivir y desplazarse en las casas. Así “validaron” la funcionalidad del diseño –por ejemplo, comprobando que la distancia de la recámara de la abuela al estudio dentro de ella era cómoda para su movilidad–. En proyectos como los locales de Ecatepec, usar ArchiCAD permitió optimizar el despiece estructural: el modelo arrojó las longitudes de vigas y se calculó al centímetro, evitando empalmes innecesarios que a veces ocurren cuando se trabaja en 2D. También ayudó a generar listados de materiales (puertas, ventanas, accesorios) lo que asegura que nada falte ni sobre en obra, otro aspecto práctico de funcionalidad en términos constructivos.

Otro elemento innovador en su proceso es combinar la tecnología con técnicas tradicionales. Manuel Elihú suele complementar sus modelos BIM con sketches a mano alzada en etapas conceptuales, lo que le permite explorar la atmósfera y sensaciones espaciales de forma artística, para luego materializarlas con precisión en el entorno virtual. Esta dualidad (arte + ciencia) enriquece la funcionalidad porque las decisiones no son frías ni puramente numéricas: por ejemplo, es capaz de “sentir” mediante un boceto si una sala se percibirá acogedora, y luego usar BIM para ajustar su altura exacta o iluminación ideal. Muchos arquitectos contemporáneos han migrado a BIM, pero a menudo dependen demasiado de la máquina; en contraste, Manuel mantiene el control creativo y deja que la tecnología sea una herramienta que complementa su visión, no que la reemplace. Cabe mencionar que esta filosofía fue influenciada por su formación académica y la guía de mentores, así como por la continua capacitación: adoptó Twinmotion (motor de render en tiempo real) para generar presentaciones animadas de sus proyectos, integrando así no solo el diseño estático sino también la dimensión del tiempo (recorridos con secuencias de día y noche, simulaciones de uso). Esto enriqueció la evaluación funcional al poder observar, por ejemplo, cómo se comporta un espacio a diferentes horas o con personas interaccionando.

En términos de coordinación multi-disciplinaria, el uso de BIM le ha permitido trabajar colaborativamente con ingenieros y especialistas de manera más eficaz. Compartir el modelo digital significó que un ingeniero estructural pudiera revisar si alguna columna obstaculizaba una circulación y proponer ajustes, o que el ingeniero mecánico colocara ductos de clima sin “chocar” con vigas, todo antes de construir. Este enfoque reduce dramatúrgicamente problemas de funcionalidad que lamentablemente suelen descubrirse tarde en obra cuando no se diseñó integralmente. Un proyecto funcional no es solo cómodo para el usuario, sino también fácil de construir y mantener, y allí la tecnología BIM ha sido aliada para Manuel Elihú al lograr proyectos bien coordinados donde cada sistema (arquitectónico, estructural, eléctrico) funciona en armonía.

Podemos concluir que la innovación tecnológica aplicada por el arquitecto –desde aquel ArchiCAD 6.5 de fines de los 90 hasta las últimas versiones BIM y herramientas de visualización actuales– ha sido un factor clave para asegurar la funcionalidad en sus proyectos. La inversión en dominar estas herramientas rindió frutos claros: ejecuciones más ordenadas, clientes más satisfechos y diseños más refinados. Además, estableció un estándar que hoy sus colegas y colaboradores siguen: su despacho trabaja 100% en BIM y en 3D, lo que ya no es una novedad sino un requisito para seguir liderando en calidad de proyecto. Esta trayectoria pionera, que podríamos contrastar con arquitectos de generaciones anteriores más renuentes al cambio digital, le da a Manuel Elihú una ventaja competitiva notable y, más importante aún, redunda en arquitectura de alta funcionalidad y precisión técnica para beneficio de quienes experimentan sus espacios.

Creatividad insustituible: el papel de la inteligencia artificial en la arquitectura actual.

En los últimos años, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el campo del diseño ha abierto nuevas posibilidades para analizar datos y generar propuestas arquitectónicas. Herramientas impulsadas por IA pueden ayudar a optimizar el trazado de plantas, simular comportamientos estructurales complejos, o incluso crear visualizaciones fotorrealistas a partir de simples bocetos. Frente a estos avances, es natural preguntarse: ¿reemplazará la IA la labor creativa del arquitecto? La respuesta, respaldada por voces expertas, es no – al menos no en los aspectos más importantes. La IA debe entenderse como un asistente potente, no como un diseñador autónomo. Vicente Molina, arquitecto e investigador, señala que la IA en arquitectura es semejante a un “lápiz evolucionado” en manos del proyectista: aporta velocidad y precisión para ciertas tareas, pero no sustituye la intuición ni el juicio crítico humanos. En otras palabras, por muy sofisticado que sea un algoritmo generativo, este carece de la vivencia, la empatía y la capacidad de síntesis creativa que un arquitecto entrenado posee.

Manuel Elihú Díaz, en su práctica, ha aprovechado herramientas de IA justamente bajo esa perspectiva: como complemento para enriquecer su proceso de diseño. Por ejemplo, utiliza asistentes como ChatGPT para investigar rápidamente normativas o referencias históricas durante la fase de conceptualización (lo que antes implicaba horas de búsqueda manual ahora se logra en minutos, permitiéndole tomar decisiones informadas con agilidad). También ha explorado generadores de imágenes por IA (como Midjourney) para obtener inspiración visual sobre ciertos ambientes o materiales; estas imágenes nunca son el diseño final, pero pueden detonar ideas novedosas que luego él reinterpreta y ajusta a la realidad de su proyecto. En análisis de funcionalidad, la IA es útil para procesar grandes conjuntos de datos: existen programas que, dados los parámetros de un edificio (clima, orientación, número de personas), proponen distribuciones optimizadas energéticamente o calculan la iluminación natural exacta en cada espacio. Manuel integra esos datos a su BIM, evaluando opciones con mayor fundamento. Sin embargo, la decisión final –cómo será el carácter del espacio, qué se siente al recorrerlo, cómo integrarlo al entorno cultural– la toma su criterio humano.

La postura tanto de Manuel como de muchos líderes en el campo es que la creatividad humana es insustituible. La IA carece, de momento, de la capacidad de entender el contexto social o emocional de un proyecto: un algoritmo no “sabe” realmente lo que significa para una familia tener una cocina integrada donde puedan convivir, o qué impacto tiene para un barrio contar con un espacio público de calidad. Sí puede arrojar soluciones base (a veces sorprendentes) a problemas específicos, pero esas soluciones deben ser filtradas y enriquecidas por el arquitecto. En la práctica, podríamos decir que la IA realiza rápido las tareas “mecánicas o repetitivas” del proceso creativo, liberando tiempo del arquitecto para enfocarse en la estrategia global y las decisiones sensibles. Por ejemplo, si un programa genera 10 opciones de layout para una oficina en segundos, el arquitecto puede evaluarlas y elegir la que mejor se adapte a las relaciones funcionales requeridas, tal vez combinando dos de ellas y agregando su toque personal que ninguna máquina podría prever.

Además, la IA en arquitectura actualmente brilla más como apoyo en fases de análisis y post-producción (visualización, documentación) que en la gestación misma del concepto arquitectónico. Es una herramienta formidable para chequear la eficiencia de un diseño (simulando cientos de escenarios de uso, evaluando estructuras con algoritmos evolutivos, etc.), lo que sin duda mejora la funcionalidad: podemos optimizar parámetros como consumo energético, rutas de evacuación o acústica mucho más allá de la intuición tradicional. Pero incluso estas optimizaciones deben alinearse con las intenciones del proyecto y las prioridades establecidas por el arquitecto en acuerdo con el cliente.

Un punto crucial que Manuel enfatiza es que la IA, al generar datos o imágenes, aún necesita de una “mano guía”. No aprovechar la IA sería como decidir dibujar planos con regla T ignorando que existen AutoCAD o Revit, es decir, sería ir contra la eficiencia y competitividad actuales. Pero fiarse ciegamente de la IA sería igualmente irresponsable, pues podría sugerir algo técnicamente impecable pero humanamente inadecuado. Por ello, en su oficina la ven como un miembro más del equipo, uno muy rápido calculando, pero al que hay que dar instrucciones claras y supervisar. Por ejemplo, pueden pedir a un algoritmo de optimización que distribuya columnas para minimizar material, pero luego revisarán si esa solución interfiere con la flexibilidad espacial; si es así, reintroducen la variable de funcionalidad humana y recalculan hasta lograr un balance.

La IA hoy complementa la creatividad arquitectónica en investigación, análisis y generación de datos, pero no la sustituye. El arquitecto sigue siendo el director de orquesta que interpreta la información y toma decisiones con base en experiencia, valores estéticos y comprensión profunda del usuario. Manuel Elihú, con su bagaje de proyectos y conocimientos, puede apoyarse en IA para ser aún más preciso y eficiente (por ejemplo, evaluando 5 alternativas de fachada donde antes hacía 2), pero la chispa creativa inicial y la coherencia final del diseño siguen emanando de su visión. En el futuro, conforme la IA evolucione, es probable que participe más en el proceso creativo, pero incluso entonces, los mejores resultados surgirán de la colaboración simbiótica entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Así como en su momento BIM potenció el trabajo del arquitecto sin reemplazarlo, la IA bien empleada potenciará la capacidad de diseñar espacios altamente funcionales, optimizados y contextualizados, siempre que haya una mano experta y sensible conduciendo su uso.

Consideraciones finales.

Al analizar la funcionalidad y su optimización en proyectos arquitectónicos exitosos, queda claro que la clave está en el equilibrio: un sólido fundamento teórico-metodológico, una aplicación técnica rigurosa y una sensibilidad creativa orientada al ser humano. Para propietarios de terrenos que buscan materializar ya sea una vivienda, un local comercial o un desarrollo mixto, las lecciones son contundentes. ¿Qué debe entregar un arquitecto para garantizar la funcionalidad de un proyecto? En primer lugar, un entendimiento profundo de las necesidades y aspiraciones del cliente, plasmado en un programa arquitectónico claro. Esto dará la certeza de que cada espacio requerido ha sido considerado. En segundo lugar, herramientas previas como diagramas de funcionamiento y estudios de flujo que evidencien cómo se conectarán y articularán esos espacios: ver estos diagramas debe permitirle al cliente imaginar su vida cotidiana en el proyecto y comprobar que será cómoda y eficiente.

Luego, en la fase de proyecto, el cliente debería recibir planos arquitectónicos detallados con mobiliario sugerido, rutas de circulación bien pensadas y etiquetas o notas que expliquen decisiones funcionales (por ejemplo: “muro bajo separador para privacidad de vestíbulo” o “ventanal orientado al sur para mayor asoleamiento matutino”). También, planos técnicos (estructurales, instalaciones) que demuestren que el proyecto es integral y constructivamente viable sin sorpresas. Complementariamente, las visualizaciones 3D o incluso maquetas impresas en 3D son herramientas valiosas que un arquitecto puede proveer al cliente para validar la funcionalidad: poder “recorrer” virtualmente una casa antes de hacerla brinda seguridad de que los espacios resultan como se espera. Manuel Elihú ha sido pionero en ofrecer a sus clientes recorridos virtuales y modelos BIM navegables, lo cual sin duda reduce la brecha entre el diseño y la expectativa, asegurando satisfacción con la funcionalidad propuesta.

Otra consideración final es la importancia de la adaptabilidad y futuro: un proyecto funcional no solo funciona en el momento de inaugurarse, sino que tiene la capacidad de seguir siendo válido años después. Esto implica pensar en etapas (por ejemplo, diseñar una casa que pueda ampliarse si la familia crece, o un local que pueda subdividirse en dos más pequeños si fuera necesario) y en resiliencia (usar materiales duraderos, prever cambios climáticos, etc.). Un arquitecto comprometido incluirá en sus entregables al cliente explicaciones de cómo el proyecto podría adaptarse en el futuro, lo cual agrega tranquilidad y valor a la inversión del propietario. En el caso de Manuel Elihú, su experiencia urbanística le lleva a asesorar más allá del diseño inmediato: suele entregar recomendaciones para fases futuras o escenarios de crecimiento, lo cual los clientes agradecen pues sienten que el proyecto está vivo y preparado para evolucionar.

Por último, la integración de metodologías de trabajo eficientes y tecnología es ya parte de las consideraciones finales en cualquier proyecto contemporáneo. La sistematización tipo GTD asegura orden y cumplimiento de cada etapa, mientras que la utilización de BIM e IA garantiza que se han explorado las mejores soluciones posibles respaldadas por datos. Sin embargo, ninguno de estos sustitutos hará mágico un proyecto si falta la visión creativa centrada en el usuario. La arquitectura es, ante todo, un servicio a las personas: un espacio bien diseñado mejora vidas, productividad, salud y comunidad. Los casos de estudio analizados nos muestran a abuelos, padres, niños, comerciantes y vecinos beneficiados porque alguien pensó en cómo iban a usar esos espacios antes de colocar la primera piedra.

Analizar y optimizar la funcionalidad no es un lujo ni un tecnicismo: es la esencia de hacer arquitectura de calidad. Un proyecto arquitectónico verdaderamente exitoso –ya sea la casa de tus sueños o un pequeño local que se convierte en el alma de un barrio– es aquel en el que cada rincón sirve a un propósito, en el que moverse se siente natural, en el que la forma sigue a la función y crea belleza de manera inevitable. La experiencia del Arq. Manuel Elihú Díaz demuestra que combinar teoría, técnica y creatividad, apoyándose en metodologías y herramientas modernas sin dejar de lado la artesanía del diseño, resulta en obras perdurables y apreciadas. Para los propietarios de terrenos, el mensaje es inspirador: involucrándose en estos procesos y exigiendo este nivel de detalle y cuidado, asegurarán que su inversión se traduzca en un espacio exitoso, funcional hoy y en las décadas por venir. La arquitectura funcional trasciende modas; es aquella que resuelve problemas reales y enriquece la vida de quienes la habitan. Y ese, en definitiva, es el mayor indicador de éxito en un proyecto arquitectónico.

Fuentes consultadas.

• Jiménez, Nicolás. "¿Qué es un diagrama de funcionamiento en Arquitectura?". El Arqui MX, 19 de octubre de 2024. https://elarquimx.com/que-es-diagrama-funcionamiento-arquitectura/ (Consultado el 2 de abril de 2025).

• Rodríguez, Samuel. "Qué es un programa arquitectónico y por qué necesitas saberlo". Architectural Digest México, 21 de diciembre de 2021. https://www.admagazine.com/arquitectura/que-es-programa-arquitectonico-por-que-saberlo-20200916-7439-articulos (Consultado el 2 de abril de 2025).

• Arquitectura Verde. "La orientación solar en la construcción de tu casa". ArquitecturaVerde.es, s.f. https://www.arquitecturaverde.es/orientacion-solar-construccion-casa/ (Consultado el 2 de abril de 2025).

• ArchEyes Magazine. "Transforming the Construction Industry with VDC and BIM" ArchEyes, 17 de marzo de 2025. https://archeyes.com/transforming-the-construction-industry-with-vdc-and-bim/ (Consultado el 2 de abril de 2025).

• Grupo Arq&Urb – Portafolio. Proyectos "Hacienda Santa Catarina" (2018) y "Locales Jardines del Tepeyac, Ecatepec" (2021). https://www.grupoarqyurb.com/portfolio (Consultado el 2 de abril de 2025).

Comentarios